教員クローズアップ:面白い物理学 ~YouTube「吉田勝一・物理実験室」~

教養教育院 吉田勝一 准教授

インタビュアー:教養教育院 荒舘 忠 助教

このインタビューでは、吉田先生が日々行われている教育活動を取り上げさせていただき、授業を受けているだけでは決して見えない工夫や取り組みを紹介します。先生が制作、公開しているYouTube「吉田勝一・物理実験室」について、お話を伺いました。このインタビューを通じて、学生たちに新たな発見の喜びや学ぶことの楽しさを感じてもらいたいと思います。

荒舘

先生が担当されている科目についてお伺いいたします。「物理学Ⅰ-B」、「物理学Ⅱ-B」、「現代物理学入門」、「化学・物理学実験-A、B」などを担当されていますが、講義内容や進め方について、どのような取り組みや工夫をなさっていますか。

吉田

物理の面白さを伝え、好きになってもえるようにしています。「好きこそものの上手なれ」ということわざがありますが、好きになれば、学生さんは、自ら進んで学んでくれると思っています。それが本来の学びの姿勢であり、効率も良いと思っています。ですので、面白い演示実験や、動画を見せたり、関連した遊びなどを取り入れたりして、好きになってもらえるように工夫しています。

荒舘

そうですよね。机上で考えるだけでなく、実際にどうなるのかをイメージ出来るのは理解に役立ちますし、面白いと思います。先生が制作したYouTubeの動画をとても楽しく視聴させて頂きました。YouTube「吉田勝一・物理実験室」の活動について紹介して頂けますか。

吉田

例を示した方がわかりやすいと思います。例えば、次のような動画を投稿しています。これはクイズ形式の動画で、未開封の缶と、空き缶と、凍った缶では、どれが一番速く転がるかを実験で調べてみる内容です。こんな感じで、わりと身近な物理現象に関する実験動画を中心に投稿しています。単なるクイズだけでなく、物理の解説もしています。興味のある方は、視聴してみて下さい。ちなみのこの動画はわりと好評で18万回ほど視聴されています。チャンネル登録者は約3000人です(掲載時現在)。

荒舘

再生回数が凄いですね。このようなYouTubeの活動をはじめたきっかけは何でしょうか。

吉田

きっかけは、コロナ禍の遠隔授業です。私は授業の動画をYouTubeで限定公開していたのですが、実験の部分だけを一般に公開したところ、見てくれる人がいました。物理の授業を投稿している人はたくさんいましたが、真面目な物理実験の動画を投稿する人は少なかったので、物理の授業の資料として、使ってもらうことを目的として始めました。最初の1、2年は、授業で見せる実験を中心に投稿していましたが、ほぼやりきったので、最近の2年くらいは、YouTube向けのエンタテイメントも意識した動画を制作しています。

荒舘

本学の学生の他に、一般の方にも視聴されるのは分かります。内容は豊富ですし、視聴時間がちょうど良いと思いました。一般の方の中には物理の教育に関わっている人が多いのではないでしょうか。このような動画を活用できるのはとてもありがたい事だと思います。実験動画の制作で工夫や苦労した点などがあったらお聞かせください。

吉田

最初は、カメラで撮った動画をそのまま投稿していましたが、最近は、より分かりやすく、面白く見てもらうために、動画編集ソフトや合成音声も使って動画を作っています。物理の内容も重要ですが、どうすれば、分かりやすく、面白くなるか、ということに頭を使っています。アニメなどでは「絵コンテ」を最初に作るようですが、動画を制作していると、その意味が実感として分かってきました(そこまではやっていません)。このような物理と直接関係ない労力は、苦労といえば、苦労ですが、それも含めて楽しんでいます。

荒舘

今後、動画撮影を計画している実験や実施してみたい実験がありましたら教えていただけますか。

吉田

YouTubeの動画制作は、エッセイの執筆に似ていると思っています。普段の生活で、面白いと思った物理現象、学生から受けた質問や授業をきっかけに思いついたこと等を動画にしています。多少のアイデアのストックはありますが、作りたいものから動画にしています。大半は、直近のアイデアを動画にしており、長期的な計画はあまりありません。

荒舘

新しい動画が制作されるのを楽しみにしたいと思います。私は「生命科学」や「生物学実験」を分担しており、物理学の内容については疎いのですが、趣味で鉱物採集をしており、先生のYouTubeにも鉱物関係の動画があり、とても楽しく視聴させていただきました。先生のご趣味について教えていただけますか。

吉田

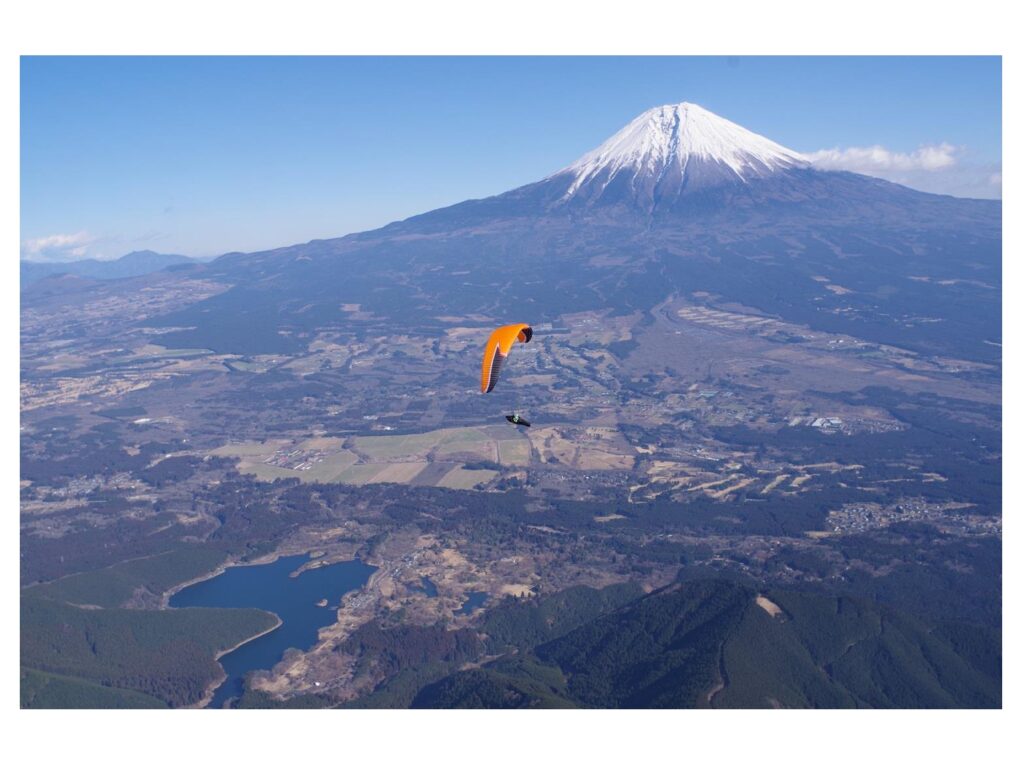

自然を相手にする、登山やサイクリングが好きですが、一番は好きなのは、パラグライダーです。パラグライダーは山に登って飛ぶので登山もできますし、季節によっては、山菜を採りながら登り、フライトを楽しんで、帰宅後は採った山菜を食べるといった、自然を満喫できる趣味だと思います。また、パラグライダーは、物理的にも面白いし、物理の知識が役に立ちます。パラグライダーが飛ぶしくみや操作方法の理解の助けになりますし、必要となる気象に関する知識も物理に関係しています。

パラグライダーの魅力の一つは、自然の力である上昇気流を利用して飛ぶことです。ですので、飛んでいる時は、見えない上昇気流がどこにあるかを、雲や、日射の状況、地形などを観察して探さなくてはなりません。見つけた上昇気流中を旋回しながら雲まで上昇する過程は、とても楽しいです。このあたりの話をYouTube動画にしたものもあるので、よかったら見て下さい。

吉田

少し前までは、パラグライダーの競技もやっていました。スポーツ競技というと、20代とか、30代がピークという競技が多いですが、パラグライダーは違います。パラグライダーは、体力的な要素より、知識や、戦略、風を読む力を含む技術的な要素が重要で、50代の私も問題なく挑戦できました。毎年日本各地で10回ほど開かれる大会に参加して、全力で競い合ったのは、貴重な経験でした。

吉田

上の写真は朝霧高原で飛んでいる写真です。オレンジ色のパラグライダーに乗っているのが私です。冬は、富山では雪が降り飛べないので、週末はよく、朝霧高原(静岡県富士宮市)まで飛びに行っていました。気持ちよさそうに見えますが、上空の気温は氷点下で、風を切って飛んでいるので、とても寒いです。私の顔写真がないので、この日降りた後の写真(下)を載せておきます。右が私です。良いフライトだったので、二人ともいい顔をしています。ちなみに、この2枚の写真を撮って下さったのは、私が最も尊敬する扇澤郁さんで、パラグライダー界では世界的に有名です。富山県出身で、私が所属するJMB立山パラグライダースクールの初代校長先生でもあります。

吉田先生(右)

荒舘

最後に、本学の学生(特に1年生)に対して、学修や生活面などでのアドバイスはありますか。

吉田

自分の好きなものを見つけて、それに一生懸命に取り組んでほしいです。ちなみに、私は学生の頃は、ワンダーフォーゲル部に入っていて、山に登ったり、サイクリングしたり、洞窟探検したり、自然を相手に遊んでいました。もし、好きなものがよくわからないなら、興味のあるものを色々試してほしいです。先に紹介したパラグライダーは、40歳の頃に、パラグライダースクールに体験入校したのがきっかけで、はまりました。色々やってみると、自分の好きなものにきっと出会えると思います。

荒舘

本日はとても楽しいお話を伺うことができ、ありがとうございました。