注目授業特集:チャレンジが楽しい!~アクティビティ中心のドイツ語授業~

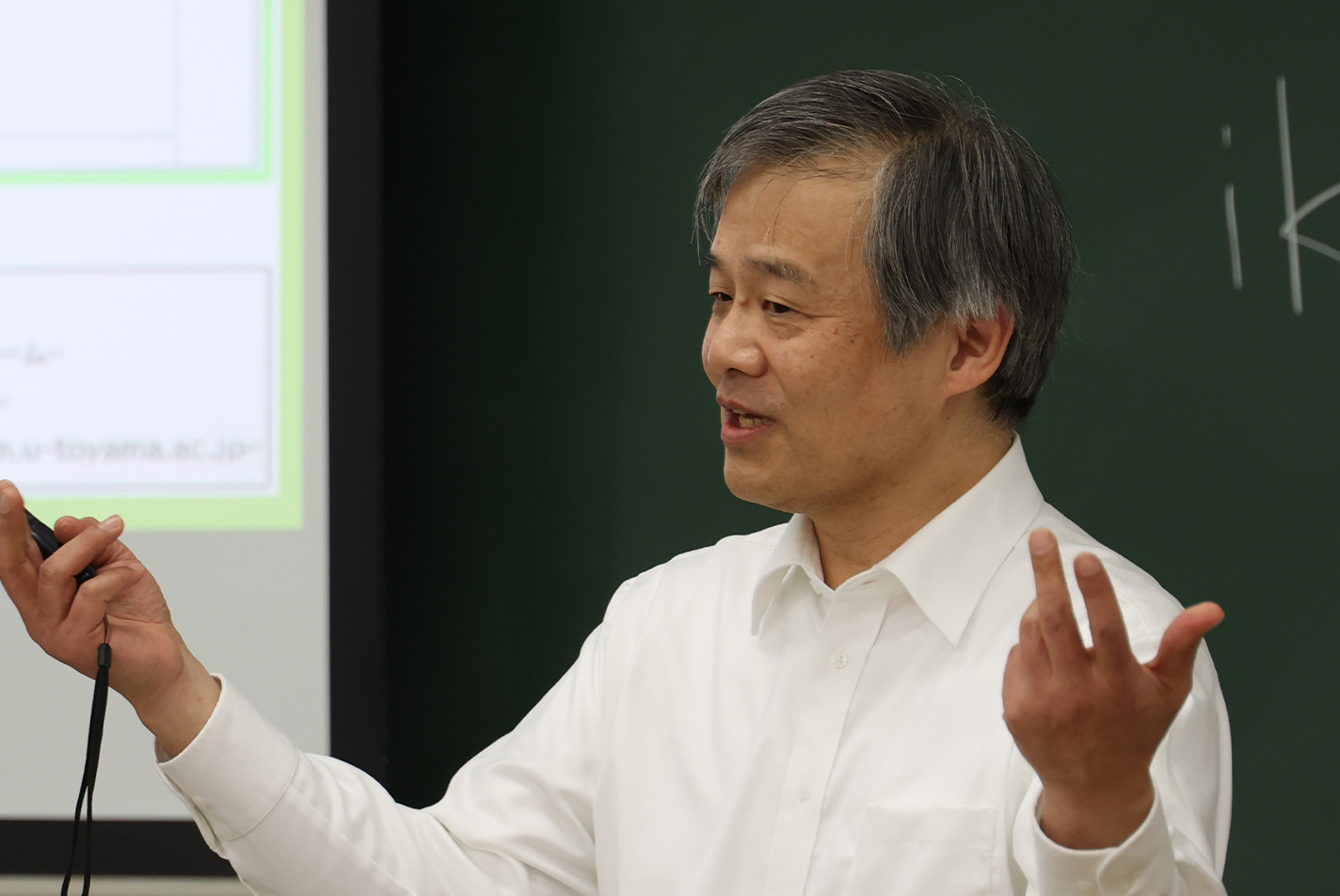

教養教育院 名執 基樹 教授

「ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱ」、「ドイツ語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」

名執先生は、初修外国語のドイツ語の授業でアクティビティを中心に取り入れ、学生が主体的に学べる環境を大切にされています。声に出す練習やパートナー活動を通じて、実践的な力を育みながら、未知の言語に挑戦する楽しさを伝えています。そんな名執先生の授業への思いや工夫について、お話を聞くことができました。

声に出して学ぶドイツ語

—— 先生の授業の特徴や大切にしていることについて教えてください。

アクティビティ中心というのが特徴だと思います。特に声に出す練習を多く取り入れています。主に学生同士でのパートナー練習を行いますが、事前、事後には教員と全体の掛け合いもよくやります。時には、いきなりひとりひとり当てて答えてもらうということもします。その瞬間は一気に緊張感が高まりますが、その後パートナー練習に移ると、少しホッとした感じになりますが、チャレンジのスイッチが入るみたいです。

—— では、ドイツ語を書く練習というのはあまり授業ではなさらないのですか?

手を使って書くのはむしろクールダウン用ですね。整理用です。書く時間を取ることで自分のペースで確認してもらう、みたいな。あと、まとめの提出課題も書く課題です。それぞれが取り組むのですが、パートナーどうしで意見交換したり、私に助けを求めたりできるようにしています。大切にすべきなのは、結局、良いアクティビティを作ることなんだと思うんです。緊張感があって、自己観察、相互観察ができて、分からなかったらパートナーや教員からヘルプがもらえる。良い記憶を作るためには、能動的に学習を管理し、取り組める質の高いアクティビティを作るのが一番だと思います。

白紙からのスタートの楽しさとできる自信を感じて欲しい

—— 授業の目的や目標をどのように設定されていますか?

一番奥底にある目的は、「知らない外国語でも学べるんだぞ!」という自信や態度を身につけてもらうことです。そのためには、学び方やそのノリのようなものを体感してもらいたいと思っています。初修外国語の初修というのは、いわば、白紙スタートするということです。

—— 大学で白紙スタートする外国語を学ぶということにどのような意味があるのでしょうか?

この多文化共生的な社会では、必ず理解が足りないものを理解するという局面がでてきます。「分からないから嫌だ!」ではなく、「白紙状態は克服できる!案外楽しく力をつけることもできる!やりようによっては、それができるんだ!」という自信や挑戦する態度を身につけてもらいたいと思うのです。

—— なるほど、その中で特に意識されているポイントはありますか?

学修課題の分量の見極めは、結構気を使います。でも、いつも、欲を出してしまうのですが・・・。

挑戦を引き出す授業設計

—— 授業の中で特に工夫している点を教えてください。

まず、アクティビティをどう組み合わせるかです。それと、プリント資料も作ります。アクティビティの組み合わせについては、はじめからガッチリと決めてかかってはいないのですが、大体「解説 → クラス全体との口頭でのやりとり → 抜き打ち形式での教員対学生の個別対話 → パートナー練習 → 書き問題」の順で行います。ただし、学生の様子やその場の雰囲気に合わせて、臨機応変に行きつ戻りつしながらやっています。さらに、ドイツの文化紹介を取り入れたり、ゲーム的なアクティビティを組み込んだりすることで、授業に緩急がつくように考えています。

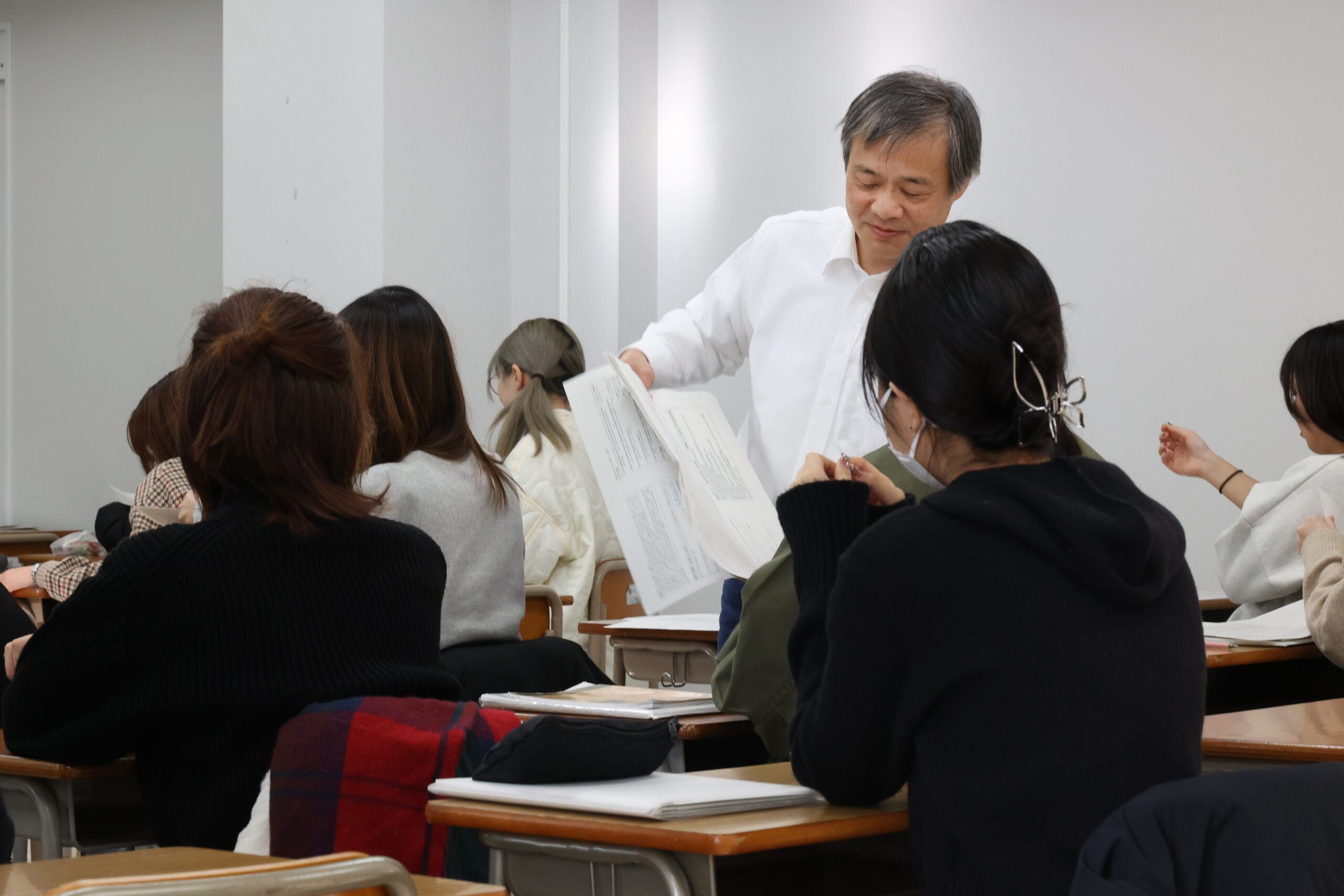

—— プリント資料はどのように活用されていますか?

プリント資料は、学生が主体的に学修を進められるためのお助けグッズ的な意味合いがあり、同時に練習課題でもあります。そして、もちろん学修内容を整理したものにもなっています。講義科目ではないのでノートを取ることに時間や意識を取られたくないのです。

—— 授業準備や教材作成で意識していることについて教えてください。

授業プリントを作りながら、常に授業の流れをシミュレーションしている感じです。「これくらいの語彙量なら大丈夫かな」とか、「基本的なことが出来たら、ここで、別プリントで自由度が高めの口頭作文をやってもらおうとか」とか、進行をイメージしながら組み立てています。具体的には、授業内容と書き物の課題をまとめたA3のメインのプリントを作成します。また、学修課題をについて右にドイツ語、左に日本語でまとめたA4のプリントも作ります。これは、縦に半分に折って、フラッシュカード的に使ってもらっています。練習課題兼お助けグッズです。

教える側にとっても便利です。紙をひっくり返す学生がいるかどうかで、クラスの学修ペースが分かったりしますから。それから授業の最後に行う提出課題用のプリント。先にも触れましたが、最後の提出課題は、まずは個人で取り組んでもらうのですが、必ず最後にパートナーとチェックし合って連帯責任形式で提出してもらっています。だいたいの学生さんは責任を感じ合っていい感じに意見交換して提出してくれます。こちらはそれをチェックして、人数分コピーして翌週返却します。ですので、ちゃっかり、教師のチャック量は軽減できます。でも、その分、赤入れが必要な学生たちにはより丁寧にコメントできます。

学修の成果まとめ、学生同士のモニタリングなども含めて、一石三鳥か四鳥みたいな役目のプリントになっています。そして、そこにさらに、企画ものの練習課題やドイツ紹介的なプリントがつくこともあります。こうしたものをまとめながら、90分のアクティビティのイメージが出来たら、ひと安心という感じです。

学生の声、授業をよくする秘訣

—— これまでの学生の反応や印象に残っているコメントがあれば教えてください。

結構、気に入ってもらっている実感はあります。授業評価アンケートでは、「楽しかったです。」 「説明、よく分かりました。」 「声に出すのがよかったです。」という意見をよくもらいますし、「覚えたくなくても覚えてしまう。魔法のようだった!」なんていうのもありました。

富山での就職が決まりいよいよ引っ越しという時に、それまで非常勤で教えていたクラスのみんなでお別れ会を企画してくれたこともありました。裏切れない気持ちにはなりますよね。管理運営系の仕事が増えてしんどくても、教育で手を抜く気持ちにはなかなかなれない。幸せなことだと思っています。

マイナス面の評価では、「ペースが早かった。」「難しかった。」とかの意見が一定数あり、そちらも気にしています。一度だけ、「学びたくない方法で学ばされた。」というのがあり、つい、思い当たる学生を色々想像しました。学修にノリを合わせるのが難しい学生も一定確率でいるということだと思います。どうしたらいいんでしょうね。少なくとも、声掛け上手にはならなければいけないな、と思いながやってます。

—— 学生とのつながりを大切にされているのですね。そして、その一つの声から真剣に向き合い、工夫を重ねてこられたことが伝わってきます。では次に、学生の成長や学びの成果を感じる場面を教えてください。

無茶なスピードでドイツ語を読み上げても、それらしい雰囲気のドイツ語でちゃんとついてきてくれる時とか、授業の最後の課題の時にあちこちで手が上がって、あれこれ聞いてくれる時とかです。

前者は直接的な学修の成果のことで後期の話です。でも、後者は、学修自体が定着してきたというか、ワークショップ的な雰囲気としていい感じになってきたのを感じた時とかで、5月末ごろですかね。私自身にとっては、ドイツ語に慣れてきてくれたのかなと感じ、嬉しかったりします。

初修外国語のこれから

—— この授業を今後どのように発展させたいと考えていますか?

もう、定年です。発展っていうのも変ですよね。ただ、今後ということで言うのなら、逆に他の先生にノウハウ的なものを伝えられたらなと、思ったりはしています。

—— 教養教育における初修外国語としてのドイツ語の役割について、どのように考えていますか?

先にも触れましたが、未知の外国語を学ぶということを学ぶこと、学べるんだということを学ぶこと・・・・、初修外国語の初修をとって初修性と言ってしまいましょうか、その初修性に取り組めるんだという自信をつけてもらうこと。これが教養での初修外国語の授業の重要な役目と思っています。

多文化共生というのは素敵な言葉ですが、多文化共生というのは座学で学べるものではありません。知識的・行動力的に白紙であるような状態を乗り越えチャレンジし合うことだと思います。ですので、初修外国語は、アクティブ・ラーニング型の講義とはまた別の、未知への挑戦的な授業、行動力育成の授業だと思っています。相手文化へのリスペクトも、そうした未知の学びへの関係性の中から生まれるものだと思うのです。そういうのは面倒な面もあるけど、だけど楽しい。そういう感覚を持ってもらえたら、僕の授業は役割を果たせたんじゃないかと思います。実際、「ドイツ語が好きになりました!」と言ってくれる学生もいます。そういう時は、僕も結構充実した、ほっこりとした気持ちになったりします。

—— 先生の熱意と工夫が伝わる貴重なお話でした。ありがとうございました。また、授業に対して、学びの楽しさを引き出そうとする先生の姿勢に、とても感銘を受けました。